自然法、自然权利与人权——自然法的理论转向与人权概念的型塑

薄振峰

内容提要:理性的勃兴和科学的发展导致了西方的目的论自然观向机械论自然观的转变,这一转变使得在古典时代合而为一的人的自然与物的自然逐步分离,由此导致了自然法传统与古典时代的断裂。在古典时代融物理自然法与法理自然法为一体的自然法从此分裂为反映自然秩序的自然律和规范人世生活的自然法。就在这一断裂中,从自然法中催生出了主观意义上的自然权利。从此自然权利被用来作为国家合法性的基础,这就奠定了现代政治理论的基本论证模式,也为国家权力的合法性找到了新的思想来源。当自然权利中的形而上学的或神学的意蕴被剥除,自然权利就变成了人的权利,“人权”概念便由此正式诞生了。

关键词:机械论自然观 自然法 自然权利 人权

现代人权概念来自自然权利,自然权利则包裹在自然法的面纱之中,蕴涵于幽深的自然法历史长河深处,直到近代才从自然法中脱胎而出。在人权概念的发展史上存在着这样一个线性谱系:自然法自然权利人权,这一认识在当代政治哲学中几乎已成定论。但某一问题一旦成为“定论”,便可能遮蔽对其进行的更深层次的思考。人们不假思索地引用着登特列夫所言“正确地说,近代自然法理论根本就不是关于法律的一套理论,而是有关权利的一套理论。在相似的名词掩护之下,一番重大的变迁已经发生”,但却忽略了这一“重大变迁”为什么在17世纪发生,自然法是如何转化为自然权利的;自然法转化为自然权利后,各自的命运如何;人权概念又是如何从自然权利中脱胎而出的。本文认为,文艺复兴后理性的勃兴和科学的发展导致了自然观的重大变化,这一变化导致了自然法传统与古典时代的断裂,就在这一断裂中,从自然法中催生出了自然权利,同时,也使自然法转变成了“一堆炸药,粉碎了一个古老君主政体且震撼了欧洲大陆”。当自然权利中形而上学的或神学的意蕴被剥除,自然权利就变成了人的权利,“人权”概念便由此正式诞生了。

一、从自然到自然法——连续还是断裂

“自然法”在词源学上由“自然”和“法”两词组合而成,其组成部分“自然”和“法”的任何一方的变化都可以带来对二者的合成词“自然法”的理解歧异。尤其是“自然”一词词义繁多,其词义从古至今又多有变化,不同历史文化时空中的人们对“自然”的理解差异造成自然法的诸多意义流变,所以可以说“‘自然法’一词的诸多不同意义,只是‘自然’一词的诸多不同意义之结果”。既然自然法本身的历史“实不过是法律与政治中的‘自然’一观念之历史”,那么要探究自然法到自然权利的近代转型,必须从“自然”与“自然法”的古今之异开始。

(一)物理自然法与法理自然法的合一:目的论自然观下的自然与自然法

在古希腊,“自然”(physis)是其哲学研究的第一个对象和基础,自然的首要含义或原义是“本质”或“本性”,其意义接近于现代西文中的“Nature”,它最早见于公元前8世纪的《奥德赛》,指代事物生长的结果。在公元前5世纪希波克拉底派的医学著作中,这个词经常对应病人所固有的体质,或者由出生所带来的结果。也是在这些著作中,这种含义逐渐扩大,包括了某一事物的特殊特征,或者其首要的、原初的、从而是正常的存在方式。到智者学派中,通过与“习俗”(nomos)的对立,自然的概念进一步明确。此时的“自然”,不是作为客体的自然与永恒的秩序,而是人本身的“自然”,即人的本性。

“自然”的另外一个含义是自然事物的综合,也即宇宙中一切自然事物的总和或聚集。公元前5世纪的高尔吉亚曾有名为《论存在或论自然》的著作,其论述之内容并非本原,而是一个集合体,不是事物之中使事物如其表现的那样表现的东西,而是自然界。也就是柯林武德所说的:“非常少地且相对较晚地,它也具有自然事物的总和或汇集这第二种含义,即它开始或多或少地与宇宙(世界)一词同义。”

正是在对万物本源的探寻中,希腊人发明了“自然”一词,其目的在于引导人们摆脱偶在因素和习俗的干预,寻求一种普遍的、永恒的和超越的规范体系,实现自己的本性,过有德性的生活。

在古希腊,无论是自然哲学家、诡辩学派还是柏拉图、亚里士多德,抱持的都是目的论自然观。他们认为,宇宙中的万物都有一个目标、目的或终极,共存于一个目的论链条中并被引导向更为高级的生命形式,一种更有效、更充满生命力的形式。柯林武德概括说:“由于自然界不仅是一个运动不息从而充满活力的世界,而且是有秩序和有规则运动的世界,因此他们就说,自然界不仅是活的而且是有理智的(intelligent);不仅是一个自身有‘灵魂’或生命的巨大动物,而且是一个自身有‘心灵’的理性动物。……一个植物或动物,如同它们在物料上分有世界‘躯体’的物理组织那样,也依它们自身的等级,在灵性上(psychical)分有世界‘灵魂’的生命历程,在理智上分有世界‘心灵’的活动。”

这种目的论自然观把自然视为一个巨大的、有生命的、运动变化着的有机体,人和万物都在这一等级秩序中实现自己的本质和价值。有生命的万物共同分享世界的理智。世界是统一和有秩序的,在这个统一的、有机的等级秩序中,自然的图景与人的价值融为一体,人的自然和宇宙(物)的自然合而为一了。对古典哲学家来说,“自然不仅仅是一种物理世界,一种‘事物存在的方式’或存在着的一切事物,也是一种将哲学和政治思想从遮蔽之物中分离出来的标准和规范”。

由于希腊的自然观将自然看作是一种被心灵浸淫和渗透的有机体,他们在对宇宙的观察中将客观世界与微观世界、自然世界与个体人类进行类比,这一过程表现为:“个体首先发现自己作为个体的某些特征,于是接着推想自然也是具有类似的特征。通过他自己的内省工作,他开始认为他自己是一个各部分都恒常地和谐运动的身体。……于是,作为整体的自然界就被解释成按这种小宇宙类推的大宇宙”。他们把对自然本原、秩序、规律的把握而形成的科学的、描述性的物理自然法移用于对人类生活和城邦生活的理解,使这种物理自然法与道德的、规范性的法理自然法融合为规范人类个人生活和社会生活的自然观念,这种自然观念既反映自然规律的均衡与和谐,是自然律;同时又是道德律,是人类社会的和谐与均衡,是自然正义。“这个正义被看作是最高的或终极的法,它来自于宇宙的本性——来自于上帝的存在和人类的本性。由此,法——作为最后可以诉诸的法——在某种意义上高于立法者。”赫拉克利特在人类历史上第一次发现了自然法,这是人类生活必须服从的理性或自然之道,人类的法律是理性“散发出来的东西”,必须要“服从那唯一者的意志”,即自然的理性或法律。

到希腊化时期,斯多葛派哲学家也将世界视为一个有机的统一体,它渗透于在他们看来神圣的理性之中。他们“在‘自然’的概念中,在物质世界上加上了一个道德世界。他们把这个名词的范围加以扩展,使它不仅包括了有形的宇宙,并且包括了人类的思想、惯例和希望”。内在于事物自然结构中的自然法既是规范性的又是描述性的,它不仅调整着人类的道德行为,而且调整着宇宙自身的秩序。最高的生活,是按照宇宙的本性,过诚实的、道德高尚的生活:“有德性的生活就是依照对自然实际轨迹的体验而生活……因为,我们不可分割的自然就是整个宇宙的自然的一部分。……这个法则就是渗透万物的正确理性,它与所有存在物的主人和统治者的宙斯相符”。乌尔比安甚至认为:“自然法是大自然传授给一切动物的法则,也就是说,这个法不是人类所特有的,而是生活在陆地和海洋的动物包括飞禽所共有的。”

在基督教中,上帝无中生有地创造了宇宙,希腊人发现的自然此时被转化成强有力的存在物,宇宙被简化为天地万物,上帝通过普遍律法管理着这个宇宙。这些律法与他的无限智慧相匹配,所有万物都以一种绝妙的规律性与这些律法保持一致。上帝通过神圣理性治理世界,“对作为天道秩序的上帝来说,甚至连一只麻雀的跌落都无法逃脱他无所不知的视野,乃至连尼布甲尼撒国王(Nebuchadnezzar)的伟力都抵挡不住他的神迹干预”。“而自然的道德律及其组成部分——自然法(ius naturale)——恰恰就是针对人的神圣律法,因为后者也是神圣律法的组成部分。”

经院哲学的集大成者阿奎那将亚里士多德的思想引入基督教中,他把自然法由启示法转变为理性法。在阿奎那那里,自然法已是人的理性与自然本性的凝结而非神的启示。以此为基础,他把法律分为永恒法、自然法、人法和神法:“宇宙的整个社会就是由神的理性支配的。所以上帝对于创造物的合理引导,就像宇宙的君王那样具有法律的性质……这种法律我们称之为永恒法。”“理性动物之参与永恒法,就叫做自然法。”“靠推理的力量得出的特殊的安排就叫做人法。”上帝通过启示而反映在《圣经》中的戒律是神法,是“神所赋予的法律”。在阿奎那的哲学中,自然是上帝无中生有的创造,而不再是希腊思想中的永恒秩序与不朽。他认为上帝的创造行为不仅是自由的而且是理性的。他试图调和自然与恩典之间的关系,他说:“神恩并不废止自然,而是成全它。”在他构建的法的等级序列中,每一种较低的法律都源于一个更高的价值。例如,自然法是对永恒法的参与,人法是自然法的逻辑推演或在特定环境中的具体运用,神法是对人法和自然法的补充。自然法、人法、神法的最终根源是上帝的“神圣理性”。这一“神圣理性”为所有的造物包括非理性的造物和理性的造物指定了它们在宇宙中的恰当目的。因此,所有的法,无论是物理自然法,还是法理自然法都是这种内在、固有的理性的外在呈现,在自然与恩典的调和中,实现永恒的神圣秩序。

(二)自然律与自然法的分离:机械论自然观下的自然与自然法

文艺复兴所引起的思想解放运动使教会对人类心灵的权威逐渐削弱,理性在哲学上取代了权威,个人开始坚持他理智上的独立性,这导致了科学上的突飞猛进。达·芬奇、哥白尼、伽利略、开普勒、牛顿等思想家去除了神秘和巫术的元素,试图以一种完全自然的方式解释自然。哥白尼的“太阳中心说”标志着一种新的反教条主义的开始;开普勒对于行星运动轨道的研究,进一步证明了哥白尼“太阳中心说”的重要性;而伽俐略在动力学以及天文学上的重大贡献,给在中世纪被奉为正统的亚里士多德物理学以沉重打击;牛顿运动三大定律的发现,为近代科学的发展奠定了最重要的物理学基础。在近代科学发展的大背景下,哲学开始了大踏步的前进。

随着自然科学的发展,古典时代的目的论自然观受到了越来越多的质疑而最终被机械论自然观取代了。这种机械论自然观认为世界毫无例外地可归结到物质,并由物质所推动,除此之外并不存在物质以外的目的因,心灵或思想也无非是物质作用的结果或表现而已。宇宙由一些基本单位组成,其本身不变,彼此形成机械式运动,它们之间没有质的区别与等级、没有秩序、没有和谐、更没有目的,而是由普通而纯粹的力所推动。

在机械论自然观下,在古典时代结为一体的物的自然与人的自然分开了,“自然”被专用于指称宇宙万物从量上组织起来的运动物体的整体,即自然界。柯林武德指出:“自然界不再是一个有机体,而是一架机器;一架按字面意义和严格意义上的机器,一个被在它之外的理智心灵,为着一个明确的目的设计出来的、并组装在一起的躯体各部分的排列。”此时的自然变成了一个无灵魂的机器,“古典自然已经被无意义的自然界所取代,……自然本身已退化成无生命之物,成了受人们控制或改造的无情自然。”

由于目的论自然观的势微,古典自然被无意义的自然界所取代,16、17世纪哲学中的宇宙便表现为下述图景:“整个宇宙弥漫着同样的理性,它不仅在人身上体现出来,而且人类通过探索可以理解它的任何部分。这样,在规律中隐蔽的宇宙和人类思维之间的所有屏障就被彻底摧毁了。深不可测的神变成了可理解的自然。”与此相应,在古典时代融为一体的物理自然法与法理自然法开始了分离,分别成为独立的自然律(laws of nature)与自然法(natural law)。Laws of nature(自然律)更多地用于自然哲学,用于描述几何学定理或牛顿定理之类的自然科学定律。因为思想家对自然进行了完全机械的解释,所有自然现象都是由物体按照固定的法则运动引起的。此时的自然是“按照精确的规律而在空间、时间存在的统一意义上的自然”。科学家的工作就是探索物体运动的自然法则。人们高奏赞歌:“自然和自然律隐没在黑暗中。神说,要有牛顿,万物俱成光明。”自然律剥除了自然法一词的道德含义,仅指代这种物体运动的自然法则。Natural law(自然法)则指居于实在法之上的自然法,此时的自然法已不是一切动物的自然本性,亦非理性对永恒法的参与,而成为人的专利。

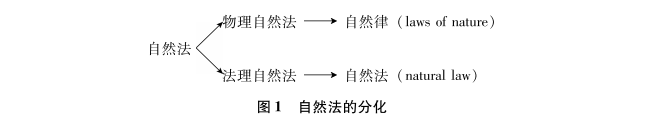

自然法在理论上的分化可以以图1表示:

从此,“自然法”与“自然律”的划分就成为西方哲学中的定论与常态。如斯宾诺莎对自然法的界说是:“自然的那些法则或原则,依据它们万物得以形成。”而自然律则是“由于物理之必然而成的律,是物的性质或物的定义的必然结果。由人的命令而成的律,说得更正确一点,应该叫法令”。孟德斯鸠也说:“物质世界有它的法;高于人类的‘智灵们’有他们的法;兽类有它们的法;人类有他们的法。”人类的法是自然法,物质世界的法则为自然律。

自然以及自然法在16、17世纪就这样“断裂”了。面对这一断裂,面对一元论的破产,施特劳斯指出:“人们被迫接受一种根本的典型的现代二元论,以及在自然科学上的非目的论和人的科学上的目的论。……这种立场标示着与亚里士多德以及阿奎那本人那种融通的观念的决裂……这一根本问题不能解决,就谈不上对自然权利问题的恰当解决。”正是在这一断裂中,格劳秀斯、霍布斯等人开始并实现了由自然法向自然权利的过渡。

二、从自然法到自然权利

(一)格劳秀斯:自然法与自然权利的初步分离

被称为近代自然法学说的创始人和国际法鼻祖的荷兰思想家格劳秀斯(Hugo Grotius,1583—1645),将自然法与中世纪的基督教分开,认为自然法不是来源于神圣建制,而是来源于人性自然。这里的自然,不是指物理学或化学的自然,而是人的“本质”(essence)。而人的本性是“社会性”,他说:“在人所独具的特性中有一种对社会的强烈欲求,亦即与其同类一起过社会生活的欲求。——这并不是指任何一种生活,而是指按照其才智加以组织的一种和平生活。”人的“社会性”要求存在某些必须予以实现的最低限度的条件或价值,才能维持一种秩序良好的社会。他说:“即使我们不缺乏任何东西,但是就人之本性把我们引入相互的社会关系之中而言,人的这种本性乃是自然法之母。”正是从这种本性中产生了自然法:“自然法是正当理性的命令,它指示任何与合乎本性的理性相一致的行为就是道义上公正的行为,反之,就是道义上邪恶的行为。”继西塞罗之后,自然法再次被定义为“正确理性”。格劳秀斯将神学含义从自然法概念中清除出去,在他的定义中,“合乎本性的理性”的主体是人而非上帝,“正确理性”乃是人类的推理力量,自然法既是上帝的法律,又是给上帝设定的法律。“自然法是如此不可改变,甚至连上帝自己都不能对它加以任何改变。……二加二,必然等于四,而不能有任何其他之可能。”

在《战争与和平法》中,格劳秀斯对ius(jure)的主观方面的含义,即“某人使自己能够正当地拥有某物或做某事的一种道德权利”,作了明确的说明,并将此含义当作该词“正确或严格”的含义。在主观意义上,他认为“ius”是指个人所具有的一种道德品性(moral quality),由于具有这种道德品性,正好使他可以拥有某些特殊的权利,或者有权作出某种特定的行为。……这种道德品性,如果是没有缺陷的话,就被称作‘特权’(faculty);如果有缺陷的话,则被称作‘能力’。当我们谈到自然物时,前者正好与‘行为’相对应,后者正好与‘权力’相对应。”这里的“ius”显然被赋予了权利的意义。并且,他在《荷兰法学导论》中第一次以权利而不是法则为工具对私法体系进行了建构,从此,“权利篡夺了整个自然法理论”。

由于近代科学的发展而与物理自然法(自然律)分道扬镳的法理自然法(自然法),由此在格劳秀斯这里开始了进一步的分化。格劳秀斯区分了“ius”的主观和客观含义,在他看来,“ius”在客观方面是正义,在主观方面是个人所具有的一种道德品质,他可以拥有某些特殊的jure,或可以做某一特定行为。他所指的jure,就是一种权利。“ius”的客观意义“同‘法’的意义完全相同。从最广泛的意义上讲,它是指责成(obliging)我们作出恰当行为的道德行为规范”。作为一种道德行为规范的自然法的最高信条是:遵守契约,不侵占他人财物,赔偿造成的损害,不对他人施暴,犯罪要承受刑罚的报复等。从其主观方面来说,“ius”并非指行为或事态与法律相符时的所是(is),而是人的所有(has)。这一概念以人为中心,被“主观化”了;它是为人所有的一种权力(power),于是被称为人的道德品性(quality)。从此,“权利不再是客观的天赋之物,权利服从人的理性,是一种主观的理性化的权利。自然的权利变成了个人权利”。

格劳秀斯从人的本性出发来认识自然法,他把自然法和自然权利从古典神学的链条中解放出来,认为即使上帝也不能改变自然法,标志着从“形而上学的自然法向唯理主义的自然法的转型”。他通过对“ius”主客观含义的解读,把自然法区分为自然法和自然权利。并主张自然法本质上是通过对他人权利表现出的尊重和维护和平的命令,个人的主观权利优于客观的法律秩序。格劳秀斯是“所有以各种权利作为其核心的现代法典的真正鼻祖”,被登特列夫称为“我们这个美丽新世界的一位先知”。

与神学自然法相比,近代自然法理论的两大特征是其理性主义和个人主义。以前者观之,格劳秀斯主张自然法是人类可以运用他的理性去发现的规则,这是对此前经院哲学主张的伦理之基础在于理性观念的重述。格劳秀斯认为自然法来自人性,即使上帝也不能改变自然法,但因为他深深涵泳于基督教之精神中,在很大程度上他还生活在传统社会中,绝不至承认上帝完全不参与人类事务,他认为自然法有一个神圣的渊源,即上帝,自然法是上帝注入人心中的,这就决定了格劳秀斯的理性主义是不彻底的理性主义。罗门认为格劳秀斯“代表了一种试图通过调和而解决苏亚雷斯和巴斯凯兹之间的争辩的努力”。使上帝退出与人的直接接触,以建立完全“世俗的”自然法理论的任务,只能留待后来者去完成了。

从个人主义一面言之,格劳秀斯认为自然法的基础是人类本性,但这种本性是个体性还是社会性?古典思想家的回答是“人性本身就是社会性”,这一论点在格劳秀斯那里开始动摇。在《捕获法》中,他认为人类自利和自爱的本性是全部自然秩序的第一原理,自利的本性先于社会本性。但在《战争与和平法》中,他强调的重心发生了转移,他将人类的社会性界定为自然法的本源。在他看来自利自爱和社会性是自然法的两个基本原则。他认为,唯一能够有效导向社会性的是权威性政府,他甚至引用柏拉图《法律篇》来支持国家权力优于个人权利的正当性:“社会共同利益使国家凝聚在一起,而不同的个人利益则使国家分崩离析。因此,对国家和个人来说,维护公共利益优先于个人利益是更有利的选择。”

在格劳秀斯的作品中,我们看到了一种个人权利观以及在此意义上的主观权利概念。但是,在他的定义中,权利还不是自由。权利并不是基于一种承认和支持个人首要地位的自然观。每一个体都从属于整体,而且必须在整体中找到他的真正自由。只有当他能展现他的社会性时,他才能找到真正的自由。如果一个社会威胁了公民的福祉,消耗了公民的社会性,格劳秀斯就无法一以贯之地号召这些公民诉诸他们的权利,在这种情况下,他们就没有权利。

由上述分析可知,格劳秀斯还没有完成主观权利论的理论创建。开创与赋予个体绝对的优先性,使自我保全成为“绝对的天赋、绝对的冲动”,完成自然法向个人主义、权利本位转型的任务就交给后来者来完成了。

(二)霍布斯:自然法与自然权利的完全分离

霍布斯(Thomas Hobbes,1588—1679)在完全机械论的意义上理解自然。对他来说,自然就是纯粹的物质和力的机械运动。动物有两种特有的运动,一种被称为生命运动,一种被称为动物运动或自觉运动。与生命运动不同,自觉运动是受意向驱使的,“当这种意向是朝向引起它的某种事物时,就称为欲望或愿望”。所有的激情或欲望最终都指向一种人的最基本的欲望——自我保存。要想保存自己的生命,人需要力量或权力。同其他自然万物一样,人作为生命运动和意愿运动的统一体就是一种不断追求力量和权力的运动。他认为:“旧道德哲学家所说的那种终极的目的和最高的善根本不存在。欲望终止的人,和感觉与映象停顿的人同样无法生活下去。幸福就是欲望从一个目标到另一个目标、不断地发展,达到前一个目标不过是为后一个目标铺平道路。”

霍布斯对人的本性所做的机械论理解,颠覆了亚里士多德的目的论。从政治哲学上,霍布斯颠覆了亚里士多德“人是政治动物”的经典定义。在他看来,人在自然上是一个既不属于他人也不属于国家的原子式的独立个体,并且,人与人之间无论在身体还是在心灵方面都是大体平等的。

由于自我保存的需要,或出于压倒他人的荣耀或虚荣,每个人都竭尽全力地追求权力,自然状态必定是一种相互冲突和战争的状态,也就是存在着“一切人对一切人的战争”。人们为了自保,需要一种自然权利,这种自然权利是“每一个人按照自己所愿意的方式运用自己的力量保全自己的天性——也就是保全自己的生命——的自由。因此,这种自由就是用他自己的判断和理性认为最适合的手段去做任何事情的自由”。

为了保障人类自保的自然权利的实现,需要一种“理性的戒条”,即:“自然律是理性所发明的戒条或一般法则。这种戒条或一般法则禁止人们去做损毁自己的生命或剥夺保全自己生命的手段的事情,并禁止人们不去做自己认为最有利于生命保全的事情”。

这一理性戒条(或理性法则)包括两部分,第一部分被霍布斯看作是第一条自然法,其内容是要求人们寻求和平并信守和平,这是基本的自然法。第二部分是每个人都有权利利用一切可能的办法和手段来保卫自己,它是对每个人自然权利的概括,是最基本的权利法则。

霍布斯区分了权利与法(律),法律划定了人们行动的界限,它规定人们去做某事或约束人们不去做某事,而权利标明人们的行动空间,指示人们做或不做的自由。他说:“谈论这一问题的人虽然往往把权与律混为一谈,但却应当加以区别。因为权在于做或者不做的自由,而律则决定并约束人们采取其中之一。所以律与权的区别就像义务和自由的区别一样,两者在同一事物中是不相一致的。”

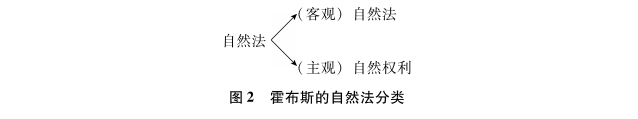

在格劳秀斯那里已经作了初步区分的自然法与自然权利,在霍布斯的理论中已实现了完全的区分(见图2):

霍布斯把英文right和拉丁文ius等同起来,把 ius具有的主观和客观方面的含义限定于主观面的权利(right);而把英文law和拉丁文lex等同起来,代表客观的“法则和尺度”。相应地,自然法代表一种独立的理性主义体系,是独立于人类意志的、有约束力的秩序,自然权利则表现为“外界障碍不存在的状况”,也就是自由。

经过霍布斯的理论改造,传统的“偏向于客观规范面的自然法理论”转向了近代的“偏向于主观权利面的自然权利理论”,自然法的重点“从自然义务转向了自然权利”。这就使自然法学说本身的性质发生了根本性的变化,使其更具革命性力量。因为“他(霍布斯)以一种前无古人,后无来者的清澈和明确,使得‘个人权利’,即(个人)的正当诉求,成为政治哲学的基础,而不去自相矛盾地到自然法和神法那里寻求借鉴”。

(三)洛克:自然法是个人权利的唯名论象征

洛克也是从自然状态出发来构建他的自然法理论的。但他的自然状态并非霍布斯“一切人反对一切人”的战争状态,而是一种人人自由平等的和平状态。自然状态是自由的,“他们在自然法的范围内,按照他们认为合适的方法,决定他们的行动和处理他们的财产与人身,而无须得到任何人的许可或听命于任何人的意志”。同时自然状态中的人也是平等的,“一切权力和管辖权都是相互的,没有一个人享有多于别人的权力”。自然状态之所以能保持自由与平等,是因为“自然状态有一种为人人所应遵守的自然法对它起着支配作用”。自然法是什么呢?自然法不是神意而是理性,这种理性“教导着有意遵从理性的全人类:人们既然都是平等和独立的,任何人就不得侵害他人的生命、健康、自由或财产”。

洛克的自然法和自然权利是建立在其经验论和功利主义人性论基础之上的。在《人类理解论》中,洛克证明,由于人类只拥有有限的经验知识而无法像上帝那样知晓善恶,每个人只能通过对快乐和痛苦的感受来感知与区分善与恶;人的本性就是趋乐避苦和自我保存。权利就是人类自我保存、避苦求乐的必不可分的属性。他说:“自然权利,是每个人都具有的使用他自己的力量,根据他自己的意愿保护他自己的本性的自由。也就是说,保存他自己的生命、保护他自己的判断和理性认为有利于此而做任何事情权利之自由。”在自然状态中,一方面,人人都享有“生命、健康、自由或财产”等自然权利;同时,理性和自然法也会节制人们非理性的欲望,使人们自觉地承认与尊重他人的“自然权利”,即自我保存的正当性。

在《自然法论文集》中,洛克对权利与法进行了区分,他说:“这些名称所意示的这一法则应该与自然权利区别开来,因为权利基于我们对物品的使用这一事实,而法则则命令或禁止某一事物的活动。”洛克把自然法等同于理性,是“仅借助自然所赋予我们的能力,人人都可发现的法则,为义务的原则所要求的必须完全服从的法则”。它通过人类的同意与人类的自然倾向而被获知。与自然法相比,自然权利是先验的,是在人的内在需要中涌流出来的,是在自然状态下每个人都享有的,而自然状态和自然法的作用和目的就在于更完善地保护和发展这些权利。任何人一旦侵犯了他人的生命、自由、平等和财产等自然权利,他就违反了自然法。国家是个人自利的功利主义的产物,秩序乃是个体间契约的结果。在洛克的理论中,“自然法毋宁是一类或一束个人权利的一种唯名论的象征,这些权利源出于个人的自利”。自然权利是生而有之的,而自然法却非如此,自然权利比自然法更为根本,而且是自然法的基础。

在洛克的政治哲学中,“自然法概念经过他处理之后,几乎完全融入个人的自然权利之中;或融入‘生命、自由和财产’权利中”。施特劳斯认为洛克的政治哲学是“革命性”的,他“通过将重心、由自然义务或责任转移到自然权利,个人、自我成为道德世界的中心和源泉,因为人——不同于人的目的——成为了那一中心和源泉”。

洛克的政治理论在其后许多年间不仅鼓舞了美国和法国的资产阶级革命,而且还作为革命成果得以制度化,从而使自然权利不仅作为一种理念,而且化作法律文本凝刻在美、法等国的政治文化中。基于此,梯利说,在历史上“没有哪个当代思想家能比他更为成功地将思想的印迹留在人民的心灵和制度上”。

经过格劳秀斯、霍布斯、洛克等人的理论发展,到18世纪,自然法的重点已经从其客观意义转移到主观意义,如沃尔夫所言:“无论什么时候,当我们说到自然法(ius naturae)时,我们从来不曾指自然的法律而言,而毋宁是指凭借自然之力量而自然地属于人的权利。”

三、自然权利与共同体

古希腊信奉亚里士多德的“人是城邦的动物”,国家的形成是由家庭、村落到城邦的自然演化过程。个人处于家庭到国家的严格秩序之中,政治社会合法性的基础是以某种先在秩序为依归的必然性,其目的在于实现至善,古典时代的政治哲学亦可称为德性政治学。基督教认为人是上帝的造物,因此人的政治生活是对上帝之城的模仿,其目的则在于实现上帝对人类的救赎。随着目的论自然观的式微,国家已不是家庭和村落的目的因,人也既不是城邦的动物,也不是上帝的造物,而是一个自然物,处于自然状态之中的人们为保存自己而让渡自己的自然权利形成了国家。由此德性政治学一变成为近代的权利政治学。首个提出这种开创性思想的是霍布斯。

(一)霍布斯:自然权利、契约与利维坦

在西方政治哲学史上,霍布斯“将‘权利’视为其理论的出发点,而古典政治哲学则尊崇‘法’”;因此施特劳斯将霍布斯称为近代政治哲学之父。霍布斯认为,人之本质属性并非如传统所认为的是其政治属性和社会属性,在前政治状态中,人与人之间无论在体力上还是在智力上都是平等的,他们之间因为竞争、猜疑和荣誉而处于持续不断的战争状态之中。这种战争状态使每个人都时时刻刻生活在恐惧之中,过着“孤独、贫困、卑污、残忍而短寿”的生活。只要“在没有一个共同权力使大家慑服的时候,人们便处在所谓的战争状态之下”。

霍布斯认为,人有追逐平等的利益与优越于他人的荣誉的激情,这也是造成自然状态中人人为战的主要原因。在自然状态中,每一个人都拥有自然权利,也就是“按照自己所愿意的方式运用自己的力量保全自己的天性——也就是保全自己的生命——的自由”。在人的本性中,还有另一种激情,那就是对死亡的恐惧。更重要的是,人还有理性。对死亡的恐惧与理性一起,促使人类采纳自然法指明的和平路径:退出自然状态,订立信约,放弃部分自然权利,建立人为的共同权力,进入政治社会。其途径是:“把大家所有的权力和力量托付给某一个人或一个能通过多数的意见把大家的意志化为一个意志的多人组成的集体。……这就不仅是同意或协调,而是全体真正统一于唯一人格之中;这一人格是从相互订立信约而形成的,其方式好像是人人都向每一个其他的人说:我承认这个人或这个集体,并放弃我管理自己的权利,把它授予这人或这个集体,但条件是你也把自己的权利拿出来授予他,并以同样的方式承认他的一切行为。这一点办到以后,像这样统一在一个人格之中的人就称为国家,在拉丁文中称为城邦。这就是伟大的利维坦(Leviathan)的诞生”。

霍布斯以物质的永恒变化解释世界,他以机械论代替目的论来研究国家成立的原因,这种探求又是以个体而非整体为出发点的。在此基础上,他反对亚里士多德以来人之本性为政治性或社会性的预设,而倾向于伊壁鸠鲁的人天生或本来是非政治的,甚至是非社会的动物,而代之以一种个人主义的政治原子论。他也接受了伊壁鸠鲁关于善根本而言等同于快乐的观点,成为政治享乐主义的创始人。国家是个人出于对暴死的恐惧而让渡自然权利缔结契约的结果。与古典的政治哲学不同,霍布斯从个人而不是国家出发,认为国家的组成以及主权者的权力皆来自个人,这“正如同哥白尼的天体革命倒转了人类对宇宙的看法,霍布斯的自然权利论也倒转了人类对国家与个人关系的看法”。弗里德曼说:“从他的政治和法律思想中,诞生了以自我为中心、个人主义、物质主义、不信仰宗教,追求组织化的权力的现代人”。霍布斯认为自我保全的欲求是一切正义和道德的唯一来源,从自我保全的权利中派生出所有的义务,他开始了由古典时代以义务为中心向近代以权利为中心的转变。霍布斯认为,国家来自契约,国家和主权者的权力来自自然权利的让渡,国家无非是人类有意识地创造出来用以提供对自己的保护的功利主义的契约,其职能是保护每个人的自然权利而非创造或促进一种有德性的生活。亚里士多德学说中的德性被霍布斯化约为获取和平而必需的社会德性,正义不再是符合于独立于人类意志的标准而等同于一个人履行契约的习惯。这种替代成为“政治享乐主义”的核心所在。

霍布斯实现了从国家到个人、从义务到权利、从德性到权利的过渡,而当之无愧地成为近代政治哲学的创始人。

(二)洛克:国家来自自然权利的让渡

洛克也以“自然状态”为起点建构其政治理论。洛克的自然状态是一种完备无缺的自由状态而区别于霍布斯人人为战的自然状态,在这种自由而非放任的自然状态下,社会受自然法支配,任何人不得侵害他人的生命、健康、自由和财产。自然状态下,人人拥有保护自己的生命、健康、自由、财产不受侵犯的权利及因这些权利受人侵犯而产生的惩罚权和赔偿权利。但与政治社会相比,自然状态存在明显的欠缺,使得对自然权利的享用处于不确定状态而极易受到侵犯,自然状态欠缺的是:一个众所周知的法律,以作为裁决一切纠纷的共同尺度;一个公正的裁判者,来依照既定法律裁判争执;一个公共权力,以支持正确的判决使其得到应有的执行。由于缺乏这三个东西,自然状态只能是一种糟糕的状态,人类迅速被驱使进入政治社会。

为了安享舒适、安全与和平的生活,自然状态中的个人通过签订一个社会契约而进入政治社会。在这个契约中,他放弃他的做任何他认为适当的事情以保存自身的权利,把这个权利交给社会所制定的法律来调节;他还把惩罚违反自然法的罪犯的权利交给公众,由公众来决定社会的法律和行动,并承诺由自己的自然力量来辅助政治社会的执行权。签订社会契约后,他们还须签订一个政治契约,确定具体的政体形式,向执政官委托政治权力,规定立法机关与执行机关的组成和权限。人们通过社会契约组成国家之后,为了更好地保护人们的权利,还必须进行分权,洛克将国家权力分为立法权、执行权和对外权,由不同的国家机关分别行使。孟德斯鸠的权力分立理论便是在洛克基础上的进一步发展,这也奠定了现代资本主义国家分权制衡制度的理论基础。此外,洛克还主张,当统治者违反契约,人民还拥有对暴政的反抗权。

在洛克的政治哲学中,国家是自然权利让渡的结果。人们放弃在自然状态下解释和执行自然法的权利,也即放弃了做自己认为合适的任何事情及处罚违反自然法的罪行的权利,交由契约的制定者来行使,从而构成了国家权力的来源和基础。“这就是立法和行政权力的原始权利和这两者之所以产生的缘由,政府和社会本身的起源也在于此”。共同体政府一旦组成就只有一个功能,那就是保护其成员的生命、健康、财产等权利。在这个意义上,政府保护臣民权利的单一功能是授予统治者或统治群体的,它并不是绝对和不可撤回的,而是通过为公共利益目的的信托而实现的权利让渡。洛克多次强调,人们通过社会契约组成国家,“这一切都没有别的目的,只是为了人民的和平、安全和公众福利。”这些权利成为判断政府一切活动及国家一切法律的终极标准。秩序是个体间订约的产物,其目的在于增进和保护公民的私利。洛克理论的“根源当然是由于乐观主义而形成的对于某种典型地属于个人主义的预设的过分相信:没有公共善这回事,它无非是个别的善或个人利益的总和罢了”,因而表现出个人主义的典型特征。

霍布斯和洛克都处在世界历史新旧交替的时代,虽然他们一个为绝对的君主权力辩护,一个为限制主权权力寻找理由,但他们都摒弃了“君权神授”这一旧有的政治论证结构,以新的资源和范式论证国家权力和政治秩序的合法性。自然权利论将权利让渡、社会契约作为国家合法性的基础,这就奠定了现代政治理论的基本论证模式,也为国家权力的合法性找到了新的思想来源。另外,自然权利论认为,政府的目的是保护自然权利,当其违背这一目的时,人们反抗暴政的革命便是正当的。诚如卢梭所说:“以绞杀或废除暴君为结局的起义行动,与暴君前一日任意处理臣民生命财产的行为是同样合法。暴力支持他,暴力也推翻他。”

正是在自然权利的旗帜下,近代资产阶级推翻了封建专制。在资产阶级革命以及革命胜利后的法律文件中,处处可见自然权利的影子,它或是被用以论证革命的合法性,或是被用以建构新的国家制度。登特列夫对自然法的启迪作用的评价用于评价自然权利也是合适的:“如果没有自然法,恐怕也不会有后来的美国与法国大革命,而且自由与平等的伟大理想,恐怕也无由进入人们的心灵,再从而进入法律的典籍。”

四、从自然权利到人权

通过前文的分析,我们已知,自然权利概念的形成来自自然法传统的一次“断裂”,一次“哥白尼革命”。但其孕育与形成经历了漫长的积累过程,是“自然”与“法”这两个概念演化的结果,既是自然观从古典到近代变化的结果,也是“ius”从客观向主观转化的产物,可以说是长时间的“量变”导致了它在17世纪的“质变”。

(一)Ius:从客观权利到主观权利

古希腊尚无权利概念,哲学家探究的是,根据自然,什么是正当的。在罗马法中开始出现了“权利”的概念,也就是在《查士丁尼法典》中的“ius”,它除了“正义”的含义,已经包含了个人享有权利的意思。但此时“ius”的“权利”义项还包裹在其他几个义项之中,无论斯多葛派哲学家还是罗马法学家还都把自然法视为一套包罗万象的宇宙秩序,即“大自然传授给一切动物的法则”。自然法仍然是作为人之尺度的“客观”标准,作为免于这种尺度的自由而存在的权利观念,在罗马法时代显然尚未出现。

基督教的本质特征是普世主义,它旨在创造一个由个体而非部族、氏族或种姓组成的社会。基督教教义特别是新约自身拯救教义中所包含的个人主义在11、12世纪潜滋暗长,并且随着经济的发展、城市的出现和市民争取自由运动的兴起,世俗个人主义开始觉醒,罗马的法学概念“ius naturale”将其关注点转到了居先的个体的重要地位上,慢慢地为一种真正的主观权利概念奠定了基础。

到12世纪,教会法学家对法(ius)的理解开始在两种含义之间摇摆,一边是包括神法和最初的人法在内的客观的法,另一边则是个体性的主体权利。法的含义和重心,由此发生了一场决定性的转变,由整个宇宙普遍存在的自然法,转向“被定义为一种个人固有的主体性力量、能力、权力或禀赋”。在12世纪教会法学者看来,自然法本身可以被定义为一种个人固有的主体性力量,也就是人类能动性的本性所证成的个体的“合法选择领域”。这已与现代意义的“权利”相去不远了。

托马斯·阿奎重新将自然引入人类,认为财产制并非来自人类本性的有罪处境,而是源自追求物的完满的自然延伸,在人与物之间可能存在着某种自然相称性(natural commen surability),能够使某些所有权是自然的,从而是“基于自然”的权利。当然,这是一种客观正当,是对自然相称性确立的正当生活的描述,而非一种主观权利,即个体相对于他人所享有的权利并无限制使用的自由。

在14世纪方济各会与多明我会各方围绕“使徒贫困”展开的著名争论中,权利概念取得了突破性进展。帕多瓦的马西利乌斯对“ius”概念进行了细致的区分,他区分了“客观”权利与“主观”权利,即管控人类行为的规范和人们按照这一规范所具有的权力。在分析“所有权”(dominium)时,他指出,dominium是ius的一种,是一个人根据法律正当获取的某物提出主张的主观权力。并且它是一个人合法地获得某物的实际的和惯常的意志。这样,主体权利将个人意志及其权利与物权结合在一起的基本思想,已经获得了充分展现。

在参与“使徒贫困”辩论的另一重要人物奥卡姆看来,一个人可以主张简单使用外物的权利,但却不会因此获得财产的法律所有权(ownership/dominium),由于他对外物的使用并不会为他带来私人财产所有权,他的使徒贫困以及他的属灵纯洁性并不会受到损害,使用某物的自然权利并没有赋予他对某物的所有权(dominium),即所有权(owership)。奥卡姆用主观性的权利(ius)概念,取代了带有支配物色彩的“所有”(dominium)概念。这一“权利”被理解为主体行动的某种潜能或能力(potentia),一种许可性的权力,而不是正当意义的权力(potentas iusta)。因为奥卡姆将ius界定为合法的能力(potestas),这就把ius和patestas结合,使ius的客观意义失去了活动的空间,法国思想家维莱(Michel Villey)将奥卡姆称为“主观权利之父”,认为他开创了“主观权利历史的决定性时刻”。塔克也说:“这种学说只要稍加修正就和17世纪的经典权利学说十分接近了”。

到了稍晚的公会议运动的重要理论家热尔松(Jean Gerson,1363—1429)那里,从主观权利规定ius概念的做法已经完全成形了。他把ius定义为“根据正当理性的指令,适于某个人的直接能力或权力”。这种自然权利没有道德意涵,更近似于一种自由,而非之前所认为的那种人的“客观”权利。尽管如此,热尔松笔下的这种权利依然是某种由上帝为人规定的东西,在此意义上,它仍然是一项更重要的客观正当的一部分。究其原因,是在热尔松时代尚缺乏一种取代神的意志的自然观。

(二)自然法自然权利人权:人权概念的诞生

前已述及,随着文艺复兴带来的理性的觉醒和科学的发展,亚里士多德式的目的论自然观被机械论自然观取代,自然本身失去了目的和秩序,“单纯作为一个物理世界来看,在根本上与人类脱离了,它是虚无的终极,是一种古典的目标或中世纪的万物有灵论,它的存在没有精神或价值意义,是一种恐怖的敌对势力”。人的世界和物的世界分离了。随着人的世界和物的世界的分离,相应地,在古典世界结合为一体的规范和调整人的世界的法理自然法和调整物的世界的物理自然法也发生了分离,分离为自然律与自然法。随即,从格劳秀斯开始,规范人事的自然法又一次分离,其客观一面分离为自然法,主观一面分离为自然权利。经过17世纪的断裂,“自然法的观念与从未消失的古老的权利观念相结合,并以新的形式出现”,这种新形式就是自然权利,此时,它已“不再是客观的天赋之物,权利服从人的理性,是一种主观的理性化的权利”。

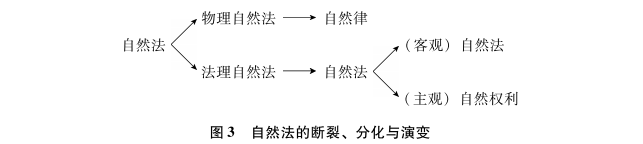

17世纪自然法的断裂、分化与演变可用图3简示:

此时的自然法,已去除了经院神学的标签而以理性话语取而代之。深不可测的神变成了可理解的自然,自然的一部分则是人性及其制度,17世纪的思想家便从人性——理性中寻找自然法的来源。人的理性成为衡量法律的尺度与标准。格劳秀斯坚持:“自然法是正当理性的命令”;洛克认为“理性就是自然法”;霍布斯强调:“自然律是理性所发明的戒条或一般原则”。他们皆认为自然法即理性。在随后的岁月里,自然法因为其内含的理性、正义、权利、平等而成为“旨在论证和增进特定政治变革的政治理论”,在资产阶级革命中起着理论旗帜的作用。在以后的岁月中,“不管什么时候,只要人的心灵厌倦了对于事实不满意的追寻,而再次转向形而上学这‘诸学科之女王’,自然法就总是返回到法学中”。

自然法经过分化以后的主观方面就是自然权利,它是指凭借自然法的力量而自然地属于人的权利。人之所以拥有自然权利,是因为人是自然的一部分,凭借自然(或本性)而享有的权利,就是凭借作为人的资格而享有的权利。马里旦对此论述道:“人之所以拥有权利,是因为他是一个人格者、一个整体,是他自己和他自己的行动的主人,并因此不是一个达致某个目的的手段,而是一个目的,一个必须被作为目的本身予以对待的目的。”自然权利来自自然法,二者具有共同的来源且具有共同的理论基础,随着自然法学说在18、19世纪的衰落,完成了革命号召作用的自然权利理论也衰落了。直到第二次世界大战后,随着法西斯暴政的崩溃和正义、人权等价值的再度被认识,自然法学说复兴了。此时,无需借助先验、假定理论而直接诉诸人的尊严的人权概念便取代了自然权利概念,由自然法转化而来的自然权利“在‘自然’这个词贬值以后,所谓自然权利就变成了人的权利即今天所谓的‘人权’”,“人权”概念便由此正式诞生了。

(薄振峰,中国人民公安大学法学院副教授。)

Abstract:The rise of rationality and the development of science led to the transformation of the teleological view of nature to the mechanistic view of nature in the West.This transformation gradually separated“human nature”and“the nature of things”—which were unified in the classical era—thereby causing a rupture between the natural law tradition and the classical era. From then on,natural law,which had integrated physical natural law and jurisprudential natural law in the classical era,split into two parts:the“rules of nature”that reflect the order of the natural world,and“natural law”that regulates human social life. It was within this rupture that“natural rights”in the subjective sense emerged from natural law. Since then,natural rights have been used as the foundation for the legitimacy of the state. This established the basic argumentative model of modern political theory and also provided a new ideological source for justifying the legitimacy of state power. When the metaphysical or theological connotations inherent in natural rights were stripped away,natural rights evolved into“rights of humanity,”and thus the concept of“human rights”was formally born.

Keywords:Mechanistic View of Nature;Natural Law;Natural Rights;Human Rights

(责任编辑 叶传星)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号